「これ、おもしろい!」いつもその直感から仕事が始まっている。

「フェニカ」は衣・食・住すべてにおいて豊かな生活を提案するビームスのレーベル。ファッションラインの中には宝島染工がコラボレートのアイテムも加えていただいています。「フェニカ」を設立したバイヤーでありディレクターのテリー・エリスさんと北村恵子さんは、1985年、ビームスの黎明期からロンドンを拠点にファッションのトレンドを発信。まずはそんなおふたりの出会いからお聞きしました。

(北村さん)1980年代、私がロンドンに行った時、ものすごくおもしろいセレクトショップがあって、その店のバイヤーがエリスだったんですね。その店はミュージシャンの常連客が多く、彼はレコードジャケットやライブの衣装のスタイリングもやっていて、次第に私も手伝うようになりました。

当時の日本はワンブランドショップの全盛期。セレクトショップはビームスとシップスくらいで、セレクトもアメリカのアイテム中心でしょう。そんな中でエリスのセレクトはすごく新しかった。ジョンスメドレーがあって、ドクターマーチンがあって、ポール・スミスもあって、ジャンポール・ゴルチエもある、みたいな。なんで日本にはこういうお店がないんだろうって、ずっと思ってました。

▲1980年代、ロンドン時代のエリスさんと北村さん。当時のロンドンは、クラブカルチャー全盛期

(北村さん)ロンドンのエリスの店に来る日本人は筋金入りのイギリス好き、ロンドン好きばかり。菊池武夫さんとか金子功さんとか。そういう方たちの着ている服がすごくおもしろくて、エリスはギャルソンやヨウジだけじゃない日本のファッションカルチャーに興味が湧いてきました。それで、仕入れ目的で一緒に日本に行ったんです。そうしたら、知り合いを通して私たちの話が色々な方向に広がり、その流れでビームスに着地したんですね。1985年、バブルに入る前のDCブランド全盛期です。ビームスはまだ全国に5店舗しかありませんでした。

(エリスさん)ビームスではずっとファッション中心のバイヤーをやってきましたが、自分たちが30代になった頃に自然と洋服以外の家の中のことに興味が芽生えるようになりました。自分たちがこれだけ興味があるってことは、他にも同じような人たちが出てくるだろうって。

▲1995年に始まった「ビームスモダンリビング」と2003年にスタートする「fennica」がミックスされた店舗

(北村さん)ちょうどビームスが設立して20年、学生の頃から買い物してくれたお客さんが結婚して家庭を持つ頃だから、家の中のものを扱えば、若い頃にビームスで洋服を買っていた人たちが、今度は家具や生活雑貨を買いに来てくれるんじゃないかって。そうして始まったのが「ビームスモダンリビング」でした。

▲壁にかかったラグはスウェーデンでデザインされインドで織られたもの。ホームスパンは盛岡にある「みちのくあかね会」の手織りマフラー

(北村さん)「ビームスモダンリビング」と並行して、「フェニカ」をスタートしたのが2003年。約20年前になります。当時は「クラフトとデザインの橋渡し」というコンセプトを掲げていましたが、今ではもうそれも普通になりましたね。私たちの中ではもともと、クラフトもデザインも一緒のものです。でも、「フェニカ」を始める少し前までは、クラフトや民藝好きとデザイン好きの層は分かれていて、両方を混ぜてみたら楽しいですよ、という提案から始まったのが「フェニカ」です。

▲「fennica」オープン当時のノベルティー。当時展開していたアイテムの素材をプリントしたポストカードセット

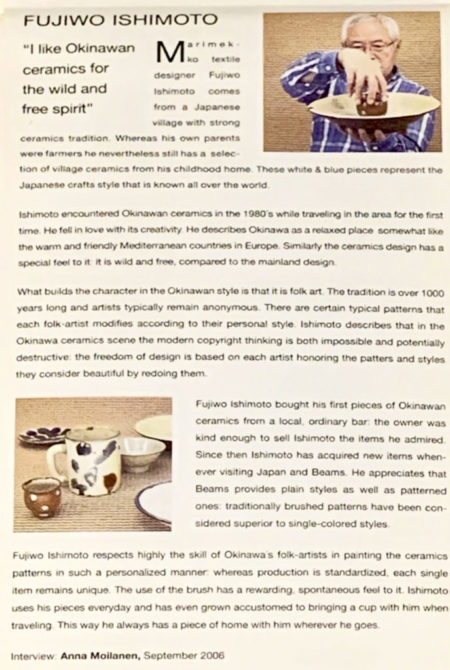

▲「Artek」でのエキシビジョンカタログ。marimekkoのテキスタイルデザイナー石本藤夫氏が沖縄の焼き物についてのエッセイを寄稿した。

(北村さん)「フェニカ」では自分たちが国内外をまわり、良いと感じた衣食住に関する様々な商品を取り扱っています。宝島染工のような染を活かした洋服にも、かなり以前から興味を持っていました。特に、藍染に興味を持ち始めたのは、沖縄に通うようになった1997年頃から。知り合いから南風原で藍染をやっている大城拓也君を紹介してもらい、彼と何かやりたいと思って、ラコステのポロシャツを染めようという計画を立てたんです。全部藍ではなく、板染めとか絞りとか、いろいろな手法で好きにデザインをしてみてほしいと頼んで。結局、商品化にはつながらなかったんだけど、仕上がりは最高でした。

(エリスさん)かつての藍染は、どこかご年配の方のものというイメージが強くて、それをどうやってビームスに来てくれる年齢層にアピールするか、という課題がありました。自分たちが大城君と染の実験みたいなことをした後、ラコステもデザインに藍染を取り入れるようになったし、今ではいろいろなブランドがインディゴや藍染をコレクションに取り入れるようになって、若い人たちの間でもかっこいいという感覚になってきた。ようやく染の文化がファッショナブルなものになったという印象があります。

(北村さん)10年前は、コレクションに昔ながらの手仕事や伝統的な技法を用いるデザイナーは少なかったけれど、徐々に増えて、今では結構普通になってきている気がします。熱海をベースに活動する〈エタブルオブメニーオーダーズ〉というブランドがあり、彼らもシーズン毎にテーマを決めて日本の染物や織物技術をコレクションに取り入れています。最初に宝島染工さんの情報を教えてくれたのも〈エタブルオブメニーオーダーズ〉さんでしたね。

国内外で心動く手仕事やクラフトワークと出合い、「フェニカ」の世界観を築いてきたエリスさんと北村さん。そんなおふたりの目に宝島染工はどのように映っているのか、お聞きしました。

(北村さん)大籠さんと初めてご挨拶したのは、〈エタブルオブメニーオーダーズ〉が東京・恵比寿のギャラリーで展示会をなさった時。そこで名刺交換をしてから展示会のDMをいただくようになり、毎回すてきなデザインが印象的だったんです。

宝島染工の服は個人的にもたくさん買い物させてもらっていて、今日着ているこのワンピースもそう。福岡にある宝島染工のギャラリー「宝島倉庫」で購入しました。正式な場に着て行っても大丈夫なドレスですから、オープニングパーティなどスペシャルな時に着させていただいています。

(エリスさん)初めて会った時の大籠さんの印象はペコちゃんみたいだったな。「フェニカ」のラインに宝島染工が加わったのは、このダシキシャツを作り始めた少し前からだから、5、6年前になるね。宝島染工のアイテムは、藍染だけじゃなくて、泥染めとか板染めとか、いろいろな染色技術がミックスされていますよね。アフリカにもたくさん藍染がありますが、宝島さんの染は感覚的に日本よりもアフリカに近い気がしています。だから、このアフリカのダシキシャツのようなデザインを私たちから提案して染めてもらいました。

(エリスさん)初めて会った時の大籠さんの印象はペコちゃんみたいだったな。「フェニカ」のラインに宝島染工が加わったのは、このダシキシャツを作り始めた少し前からだから、5、6年前になるね。宝島染工のアイテムは、藍染だけじゃなくて、泥染めとか板染めとか、いろいろな染色技術がミックスされていますよね。アフリカにもたくさん藍染がありますが、宝島さんの染は感覚的に日本よりもアフリカに近い気がしています。だから、このアフリカのダシキシャツのようなデザインを私たちから提案して染めてもらいました。

(北村さん)大籠さんはご自分でデザインもなさるところも魅力です。服は作れないという方に染をお願いする時は、形を整えてから染めていただくんですが、大籠さんの場合は自分でパターンをひいて、シャツでもスカートでも作っていらっしゃるから、形を整えておかなくてもいい。少しスリーブレングスを長くしてくださいとか、そのくらいのオーダーはしますが、基本的には宝島染工さんのコレクションのままでも仕入れることができる。そこが他の染専門のブランドとは違うところですね。

(エリスさん)藍染やインディゴのコレクションって、一歩間違えると野暮ったくなってしまうけれど、大籠さんが作るものやプレゼンテーションは、それらとは全然違う。ロンドンのパンクとか、もっとコンテンポラリーな印象もあるし。他のものと合わせる時に着やすいんですよね。自分たちにとって、染のアイテムは決して特別なものではありません。もう着古してしまってボロボロになった洋服は沖縄の大城君に送って、染めてもらっているほど。染まったらまた違う表情が生まれて、洋服が蘇る。命をまた吹き込む感覚です。

(北村さん)宝島染工さんとはこの先もノープランで仕事をしていきたいと思っています。こういう仕事を続けている限り、私たちは宝島に何かをお願いすることになるのは確かなことだし、大籠さんにお願いすれば自分たちが頭に描いているものを作ってもらえるという信頼もあります。宝島染工さんの展示会でコレクションを見せていただいて、そこから、「じゃあこのアイテムをこの色に」とか「ここのバランスをもうちょっと変えられますか」という依頼ができる。作られたものを見てから、より具体的なオーダーができるというのは、とても頼もしいんです。絶対にこうしなきゃっていうのじゃなく「こっちだったらどうかな」とか「これならこういうアレンジも可能ですよ」とか、お互いに意見を交わしながらクリエイトしていけたら理想的ですね。